北海道ガスのBacklog好きが披露した“社内浸透のための工夫”

上司にタスク管理ツールを使わせるために「ここまでする?」 秘策は「ワンクリックBacklog」

「ここまでするの? と思う皆さん、ここまでしないと使ってくれないのです」 ―― 北海道ガスのある部署では、会議時間の大部分を情報共有に費やす“もったいない”状態に陥っていた。より生産性の高い組織に変えるために凝らされたのは、中間管理職の上司にBacklogを使わせる工夫の数々だ。

プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」のユーザーグループ・JBUGは、2025年11月29日、プロジェクトマネジメントの祭典「Backlog World 2025」を開催。プロジェクト成功のためのノウハウやBacklogの活用事例などが共有された。

本記事では、“Backlog好き”の一個人から出発し、現在では導入支援も手掛ける北海道ガスの峠幸寛氏のセッションをお届けする。

“管理者目線”での情報整理とBacklogでの“シンプルな運用”

峠氏が披露したのは、かつて所属していた部署でBacklogを浸透させ、組織マネジメントに適用した事例だ。

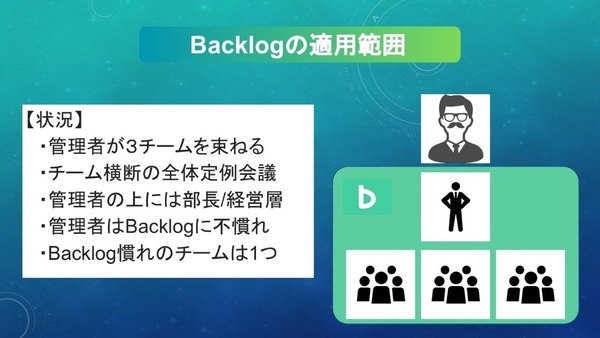

その部署では、一人の管理者が束ねる3つのチームがあり、管理者の上に経営層が控えるという組織構造だった。Backlogに関しては、峠氏のチームを中心にボトムアップで活用していたが、管理者はまだまだ不慣れ。この管理者に“いかにBacklogを使ってもらうか”が、この事例のテーマである。

この部署では、3チーム横断の全体会議が毎週開催されていたが、会議は非効率的な状態に陥っていた。

3チームがそれぞれ話す情報共有に時間が割かれてしまい、本来の目的である議論になかなか到達しない。また、あるチームが管理者と議論を始めると、議論の背景を知らない他のチームは手持ち無沙汰になる。一方で、重要な案件の進捗は、管理者から声をかけないとわからない。

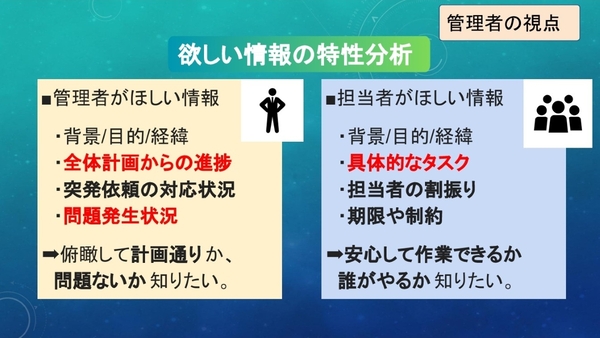

峠氏が考えた問題点は、「管理者と担当者で『欲しい情報』に違いがあること」だ。管理者は「計画全体の進捗」を基本に、「突発依頼の対応状況」や「問題の発生」など、“自身の権限を行使する必要があるかどうか”を知りたがっている。

一方で、各担当者は、安心して作業を進めるために「タスクの5W1H(誰が/いつ/どのように……など)」や、「タスクの期限と制約」を確認したい。「加えて、担当者は、評価して欲しいので『問題がないこと』を説明するが、管理者は『問題が起きていないかどうか』だけを知りたいのです。こうした『管理者の視点』をBacklogに追加する必要がありました」と峠氏。

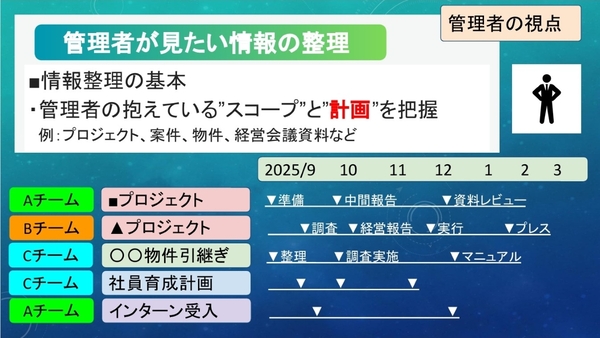

峠氏がまずとりかかったのが、「管理者が見たい情報の整理」だ。管理者が抱えているプロジェクトの“スコープ”と“計画”を確認。計画がない場合には、これを機に管理者と一緒になって作成した。そして、整理された各プロジェクトを、管理者が3つのチームに割り当てる。

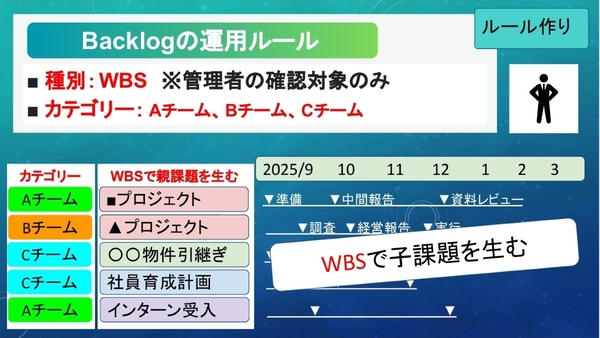

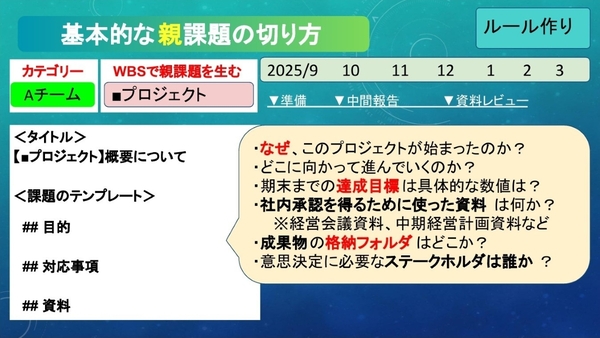

こうして整理された情報を、Backlogにより「シンプルなルール」で運用していく。峠氏はそのための仕組みとして、管理者専用の「種別」を設けた。

この種別とは、Backlogにおいて、課題(タスク)を分類するラベルのようなものだ。峠氏は、「WBS(Work Breakdown Structure)」と名付けたが、シンプルに管理者向けなどで良いという。管理者とすり合わせたプロジェクトや、管理者からの突発依頼に関連するタスクを起票する際に、この種別を用いる。

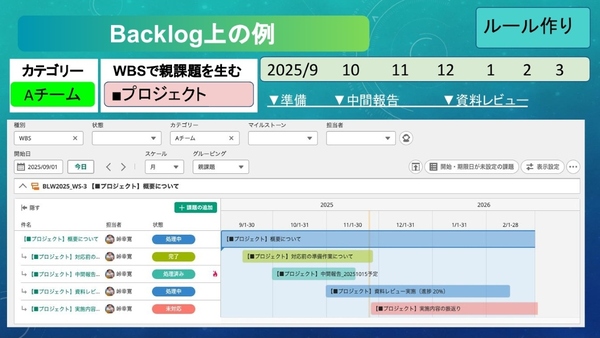

そして、起票の内容を分類する「カテゴリ」は、「Aチーム」「Bチーム」「Cチーム」と各チーム名で設定。各プロジェクトは親課題(大きなタスク)で起票して、関連タスクは子課題としてぶら下げる。

ポイントは、親課題にアクセスすれば、プロジェクトのすべての前提情報を把握できるようにすることだ。経緯や目的、具体的な目標はもちろん、社内承認を得るために使った資料や成果物の格納フォルダの場所、意思決定に関与するステークホルダーまで、もれなく記載する。「背景や目的、ステークホルダーなどをきれいにしておかないと、情報の透明性が上がっていかない」と峠氏。

一方の子課題は、具体的な作業をチェックボックス付きで羅列し、作成資料の保存先も盛り込む。完了条件を管理者の認識とあわせることも重要だ。「子課題は、『今何をしているか』『どこに資料があるのか』を徹底して、すべての進捗にアクセスできる状態を形成しました」(峠氏)

こう情報を整理することで、Backlogをガントチャート表示に切り替えると、管理者の知りたいタスクの進捗だけを並べることができ、各チームの状態も一目でわかる。また、チーム側でも、親課題ですべての前提条件がわかるため、フォローし合えるようになる。峠氏は、「ルールはシンプルにしながらも、起票の中身を丁寧にあつかうことで、相互作用が生まれます」と強調した。